桥——对“首届社区发展(国际)博览会”举办的深度思考

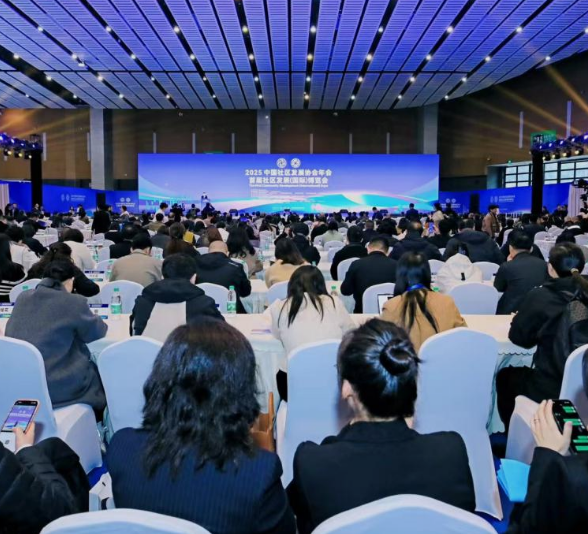

2025年11月13日,由中国社区发展协会主办的首届社区发展(国际)博览会在成都开幕。本届博览会以“社区让生活更美好”为主题。作为参与者之一,且兼具“见习记者”、“应届大学生”和“普通老百姓”的多重身份,我感受到的不仅是会议的热烈,更是社区作为“家”的延伸所承载的温度与期待。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央坚持以人民为中心的发展思想,始终高度重视社区事务。在“十四五”圆满收官、“十五五”顺利开局之际,举办首届社区发展(国际)博览会,在我看来,它不仅是一场行业盛会,更是一次集体思考:我们究竟要建设什么样的社区?又该如何实现“社区让生活更美好”的愿景?

(图片来源网络)

开幕式上,多位嘉宾的发言让我印象深刻。澳门街坊会联合总会会长吴小丽女士分享了当地社区服务的成果,超过133万人次的居民受益,让我看到社区服务不是口号,而是实实在在的行动。原国家卫生部部长高强先生提到社区发展要注重“普惠性、基础性、兜底性”的民生服务,优先解决民众“急难愁盼”的问题,要贴近百姓真实需求,这让我反思:社区建设的核心,或许正是这种“雪中送炭”的朴实精神。在“嵌入式服务”和“居家养老”等议题中,我感受到社区正在从“管理”走向“服务”,从“供给”转向“陪伴”。科技也在其中悄然赋能,中国电信分享的数字社工服务的总体推动思路,让我看到技术如何让服务更高效、更贴心。

会议发布了《品质社区(小区)评价指南》等多份成果,让我感到我们对社区的建设不再满足于“有”,而更追求“好”。从居家养老到科技赋能,从国际经验到本土实践,我感受到的是一种共识:社区,是每个人安放身心的土壤,也是社会文明进步的缩影。推动社区建设从“粗放”走向“精细”,是践行以人民为中心发展思想的具体行动,也是对人民群众对美好生活向往的积极回应。一幅勾勒出“社区让生活更美好”的蓝图正徐徐展开,为新时代基层治理现代化注入活力。闭幕之际,我更加坚信,社区是时代的一面镜子,映照出我们对美好生活的共同向往。它不需要轰轰烈烈的改造,而在于一点一滴的积累、一次一次的连接、一寸一寸的温暖。

当盛会的灯火渐熄,余味却引人深思。意犹未尽的我在当天下午和第二天仍逗留在博览会、穿梭于展位之间,不难感受到一种微妙的分裂:一边是高谈社区情怀的论坛,一边是热络推销产品的展商;一边是描绘美好生活的蓝图,一边是精于计算的商业逻辑。甚至相比于第一天的专业观众日,第二天的大众开放日的人数竟反而更少。就连主办方除了收取展位费用之外,还要卖书、倡导加入协会会员和跟企业谈合作以获取其他利益,这让人不禁要问:在这场以"社区"为名的盛会上,那个有血有肉、有笑有泪的真实社区,究竟在哪里?

我在此抛出问题并非是在否定博览会的价值。任何新生事物,其初生时总不免带有探索的稚拙与现实的权衡。恰恰相反,我认为它的出现本身就是一个进步——至少,我们开始把“社区”放在一个更广阔的视野中去讨论。但我也无法回避内心的失落:那些真正生活在社区中的人,他们的声音、他们的温度、他们的困惑与渴望,似乎被淹没在宏大的叙事与商业的逻辑中。

那个只比我年长几岁的小哥,手握着效果立竿见影的晶钻等离子刀,面对仍在展会上徘徊的我,直言不讳地说:"会展上哪个不是为了钱来的?"这话语像一记警钟,敲碎了表象的温情;也狠狠地把我震醒了,深入我的骨髓、撼动我的灵魂。小哥说的并非无道理,商业本无过,这个时代离不开商业化。但我始终觉得这个时代也不能完全商业化,当社区建设的一切都被纳入利益的考量,当服务与治理都成了明码标价的商品,我们是否正在背离社区的本真?这样的发展下的社区就算能治理的更好也是国家强制性约束情况下的结果,而不是发自内心地希望社区更美好。

那些展位上精美的效果图,那些论坛上动人的说辞,与寻常百姓家厨房里升起的炊烟,似乎始终隔着一层看不见的薄膜。这薄膜,就是他们所说的"最后一公里",却不仅仅是物理距离,更是心灵的距离。

当聚光灯渐暗,人群散去,我独自走在展馆外的街道上,思索良久却得不出结果,便打算回家。踏上归途,整个人竟有些精神恍惚。地铁在轨道上平稳运行,窗外的灯火连成一道道流光,而我的思绪却还停留在那个喧嚣的会场。然而肉体上的疲惫和精神上的疲惫又使我不得不进入梦乡,但那些高谈阔论的余音,那些精致展位的影像,还有那位卖产品小哥直白的话语,仍在我的脑海中交织、碰撞。朦胧之间我分不清我是清醒还是沉睡,最后竟坐到终点站,在工作人员的呼喊中我逐渐醒来,拖着疲惫的身躯走到对面的地铁搭回程车。

经过了一番折腾,过了名为闸机的关口后,我独自在地铁站的廊道上行走,耳边仍回响着那些关于“嵌入式服务”、“银发经济”、“数字治理”等术语。它们像悬浮在空中的种子,尚未找到扎根的土壤。霎时间,我想起了尼采在《查拉图斯特拉如是说》的那句话:“人身上有一种伟大的特质,这种特质在于人不是目的,而是一座桥梁。”

是的,桥梁。

这博览会本身,不也正是这样一座桥么?——它连接着理想与现实、政策与人心、商业与公益,甚至连接着我这样一名旁观者的期待与失落。桥的意义,不在于它是否华美、是否被所有人赞美,而在于它是否承载了通向彼岸的可能。即便桥面上有人叫卖,有人奔走,有人驻足观望,甚至有人像我一样暗自叹息,但只要还有人从此岸走向彼岸,这桥便有了生命。

我想到那个推销产品的年轻小哥。他坦荡地承认“都是为了钱”,反而撕开了那层温情的薄膜。他不正是这座桥上最真实的行者之一么?——用最直白的方式谋生,却在无意间映照出这个时代社区发展的某种真相:物质与精神、利益与理想,从来不是非此即彼的对抗,而是交织前行的双轨。若没有经济的车轮,再美好的社区蓝图也只是纸上的楼阁;但若只剩下车轮的滚动,而失去了名为理想的方向指引,那桥便成了迷宫。

鲁迅曾说:“地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”这场博览会,或许还未走出清晰的道路,但它至少让许多人开始在同一片土地上踱步、张望、碰撞、思考、交流。那些关于“最后一公里”的叹息,不正是因为我们仍渴望抵达真实的人间烟火么?而那“锅气”与“锅气香精”的差别,恰恰提醒我们:社区的滋味,终究要由生活在其中的人亲自品尝。

所谓“文明”,从来不是技术的堆砌,也不是思想的空谈。它是千万人在日常生活中编织出的意义之网。是那位只比我大几岁的小哥在谋生之余未曾泯灭的坦诚,是那些“自己明天都不知道该怎么办,却在思考国家未来”的可爱之人,是主办方在展位与会员之外迈出的这艰难而又必要的“第一步”。正是这些看似矛盾、甚至笨拙的尝试,在时间的河流中慢慢沉淀为文明的基石。

桥,终究是要被人走过的。

也许今天的桥还不够宽阔,桥墩尚未牢固,桥上的风景也未必尽如人意。但只要我们仍记得:桥的彼端,是每一个具体的人,是他们的悲欢、他们的期盼、他们真实的生活。那么这座桥便有了灵魂。它不再只是钢筋水泥的构造,而是承载着温度与希望的通道。

正如那句“不忘初心,砥砺前行”,这初心不是挂在墙上的标语,而是桥墩下默默支撑的泥土;这前行不是喧嚣的跃进,而是一步一步,哪怕缓慢,也要走向人的深处。

夜幕低垂,湿润的土地似乎在诉说着这里曾下过一场小雨,湿润的空气却让我倍感清新。此刻,我仿佛看见那座桥在星光下延伸。桥上有人提着灯,有人背着行囊,有人低头沉思,有人挥手呼唤。他们或许目的不同,步伐不一,但都在向着同一个方向——那灯火阑珊处,真正属于“人”的社区。而这,正是我所看见的——不止于博览会的博览会。(完)

中国评论网--四川采编中心--记者:陈俊熙